40〜50代になると、食事や運動の「基本」を知っているだけで迷いが減ります。

本記事では、筆者がダイエット検定1級・2級で学んだ基礎を、40〜50代女性向けに“実践で使える形”に整理しました。栄養と筋トレの土台を、今日からやさしく整えていきましょう。

目次

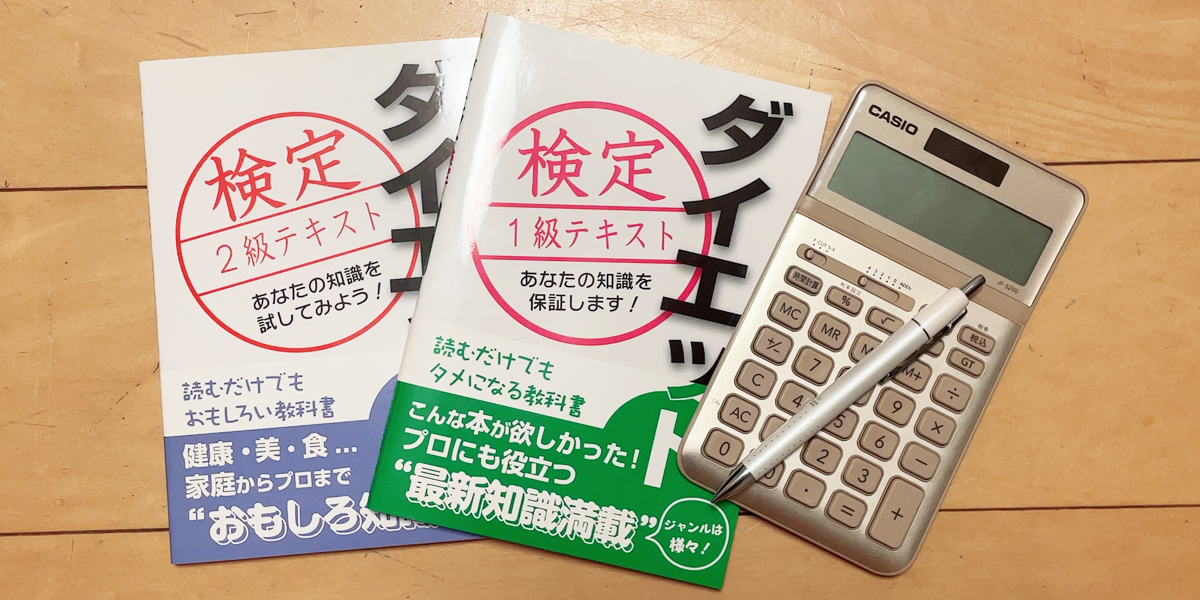

ダイエット検定とは?(資格の概要)

ダイエット検定は、栄養・運動・生活習慣の基礎を体系的に学ぶための民間資格です。流行に偏った方法に振り回されず、根拠を意識した情報リテラシーを身につけることを目的としています。

学べる内容の例として、PFCバランスやエネルギー収支、GI値の考え方、ビタミン・ミネラル・食物繊維、水分・睡眠・ストレスと体重管理の関係、筋トレと有酸素の基本、安全に配慮した減量の目安など、日常に落とし込みやすいトピックが中心です(具体的な出題は実施案内に準拠します)。

※医療・栄養・トレーナー等の国家資格ではありません。治療や診断の助言を行うものではなく、あくまで一般的な知識の整理に役立つ資格です。学んだ内容は、ご自身や家族の健康的な習慣づくりに活かしてください。

検定の目的(正しい知識の普及)

ダイエット検定の目的は、流行や思い込みに流されない“根拠ベースの知識”を広めることです。

極端な食事制限や過度な運動は、一時的に体重が落ちても健康リスクを高めがち。検定では、栄養学・運動生理学・生活習慣の基礎をもとに、安全に続けるための考え方を学べます。

学びを通じて、次の力が身につきます。

ダイエット検定で身につくこと

- 情報を見極めるリテラシー(PFC バランスやエネルギー収支の理解)

- 自分に合った食事・運動・休養の組み立て方

- 無理なく継続するための目安設定

資格取得を目指す方はもちろん、自分や家族の健康管理のために基礎を整えたい人にも活用されています。

※医療的助言や診断の代替ではありません。

1級と2級の違い(基礎と応用)

2級:基礎を固める

- 三大栄養素(PFC)の役割とエネルギー収支

-

基礎代謝と活動量の考え方

-

食事バランス・量の目安、記録のコツ

-

運動の基本原理(頻度・強度・時間)と姿勢づくり

-

生活習慣(睡眠・ストレス・水分)の基本

1級:実践への応用を深める

-

体の調整機構と代謝の関係(より体系的に)

-

ライフステージに応じた配慮点(年齢・生活環境の変化など)

-

行動変容・心理面からの継続術

-

栄養表示の読み方やケーススタディでの設計練習

学び方の流れ

まず2級で“土台”を作り、1級で“使える知識”へ拡張。基礎→応用の順で、日常に落とし込みやすく体系的に学べます。

※本検定は一般的な知識の学習であり、医療的助言や診断の代替ではありません。

国家資格ではないが、信頼できる知識体系

ダイエット検定は民間資格です。就業を保証するものではなく、医療的効能を示す資格でもありません。

一方で、テキストは栄養学・運動生理学・生活習慣の基礎に基づいて構成され、自己流に偏りがちな情報を整理して学び直す枠組みとして有用です。

日々の食事設計や運動計画、継続の考え方を“根拠に沿って”見直したい人に向いています。

検定で学んだ栄養学の基礎

ダイエット検定で印象的だったのは、「食事のバランスとタイミングが体づくりに直結する」という点でした。

単にカロリーを減らすのではなく、栄養素の役割を理解し、体が必要とするエネルギーを無理なくととのえることが、健康的なボディメイクにつながります。

ここでは特に役立った3つのポイントをご紹介します。

PFCバランス(タンパク質・脂質・炭水化物の考え方)

検定では、食事を「P=タンパク質」「F=脂質」「C=炭水化物」の3つで考える基本を学びました。

このバランスが崩れると、体調のゆらぎやリバウンドの一因になり得ます。たとえば、タンパク質は筋肉・髪・肌などの材料、炭水化物は主なエネルギー源、脂質はホルモンや細胞膜を支える大切な栄養素です。

どれかを極端にカットするのではなく、適切な比率でととのえることが重要だと実感しました。

▶︎不足日はプロテイン約20g。種類とタイミングの要点。 筋トレやダイエットに励む40〜50代女性の間で、「プロテインやサプリって本当に必要?」という疑問をよく耳にします。結論、食事を土台にして、足りない日だけ補助的に使うのは一つの選択肢です。 タンパク質は ... 続きを見る

プロテインって必要?40〜50代女性のためのサプリ基本ガイド

食事のタイミングや食材選び

栄養の内容と同じくらい、食べるタイミングも大切です。

検定では「朝にしっかり、夜は軽め」という基本リズムを学びました。

また、同じ炭水化物でも白米より玄米・雑穀を選ぶ、脂質は揚げ物よりオリーブオイルやナッツなどから適量とる、といった食材の置き換えで、からだの調子に配慮しやすくなったと感じました(個人差があります)。

実生活で意識して変えたこと(例:間食をタンパク質に置き換えた)

学んだことを日常に落とし込むと、小さな工夫の積み重ねが大きな差につながりました。

私が特に意識したのは間食の選び方。甘いお菓子やスナックの代わりに、ナッツ・枝豆・ゆで卵など“タンパク質や良質な脂質を含む食品”へ置き換えました。

満足感がありつつ血糖の波がゆるやかになり、空腹に振り回されにくくなったのを実感しています。結果として、筋肉の落ち込みを感じにくく、日中の体調も安定しやすくなりました。

次は、運動理論の基礎をかんたんに振り返ります。

▶︎学びを食卓に落とす。朝・昼・夜の具体例で設計。 40〜50代の女性が筋トレを続けるとき、毎日の食事は“無理なく続けるための土台”になります。 ここでは、私の実体験をもとにタンパク質中心で組み立てやすい食事の考え方とメニュー例をまとめました。体調や好 ... 続きを見る

筋トレ効果を支える!40〜50代女性のための食事メニュー例

検定で学んだ運動理論の基礎

ダイエット検定では、「食事」と同じくらい運動理論が重要だと学びました。

自己流で“がむしゃら”に動くよりも、狙いを理解して組み立てることで、無駄を減らし、続けやすい形に整えられます。ここでは特に役立ったポイントをまとめます。

筋トレと有酸素運動の違い

筋トレ(レジスタンス運動)は、筋力・筋量の維持向上や姿勢づくりをねらう運動です。

有酸素運動は、心肺機能や持久力の向上・日々の活動量の積み増しをねらう運動です。

どちらか一方ではなく併用することで、体力づくりや体重管理を進めやすいと理解しました。私は以前、有酸素だけに偏っていましたが、筋トレを加えてから動きやすさや姿勢の安定を実感しやすくなりました(体験談)。

筋肉量と代謝の考え方

筋肉は、からだを動かすだけでなく安静時のエネルギー消費にも関わる“エンジン”のような存在と学びました。

筋肉量が保たれるほど、日常で消費できるエネルギーの土台を整えやすくなります。

40代以降は落ちやすいと言われるため、無理のない筋トレを週2〜3回、十分なタンパク質・睡眠・回復とセットで意識することが大切だと実感しました。

実生活で取り入れたこと(私の型)

検定の内容を踏まえ、次の“型”にしています。

-

筋トレ→有酸素の順で実施(例:下半身・体幹を8〜12回×2〜3セット、休憩60〜90秒→ウォーキングやバイクを会話できる強度で15〜30分)。

-

時間や体調が厳しい日は、どちらか一方だけでもOK(筋トレ1種目1セットだけ/10分ウォークだけ、など)。

-

フォーム重視で負荷は「最後の2回がややきつい」程度に調整。翌日に張りが強く残る場合は次回は2割軽くします。

この順番だと、先に大筋群へ集中してから無理なく活動量を積み増しやすく、私には続けやすいと感じました。体調や目的に合わせて、時間・回数・順番はやさしく調整してください。

40〜50代女性にこそ役立つ理由

ダイエット検定で得た「食事×運動×回復」の基礎知識は、40〜50代の女性に特に役立つと感じています。

年齢とともに体調やコンディションの波が生まれやすく、若い頃と同じやり方では手応えが出にくい場面があるからです。

ここでは、その理由を具体的にまとめます。

代謝の変化に合わせて“維持の土台”を作れる

40代以降は、同じ人でも筋肉量の維持に工夫が必要だと感じる機会が増えます。

検定で学んだPFCバランスや十分なタンパク質摂取、週2〜3回の無理のない筋トレ、睡眠・回復の確保といった基本を押さえることで、基礎代謝の面で「維持を目指す」土台づくりがしやすくなります。

極端な制限に頼らず、続く食事管理に置き換えられる

短期の厳しい制限より、タンパク質を中心に据えたバランス食へ置き換える発想が実生活に馴染みやすいと学びました。

満足感を保ちながら総量を整えることで、体重管理やボディラインの引き締めを目指しやすい進め方に置き換えられます。

更年期の“ゆらぎ”に合わせて調整できる

40〜50代は、日によって体調や気分の波を感じやすい時期です。

検定の基礎をもとに、その日の状態に合わせて強度・回数・可動域・時間をやさしく調整する考え方を身につけておくと、無理なく続けやすくなります。

筋トレに軽い有酸素やストレッチを組み合わせることは、気分の切り替えのきっかけづくりにもなり、日常のリズムを整えやすくなります。

資格を取って感じたメリット・デメリット

ダイエット検定を受けて実感したのは、「根拠に基づく基礎」を持つと迷いが減るということです。

自己流で情報に振り回されがちだった時期と比べ、学んだ枠組みで判断できるようになり、日々の行動に落とし込みやすくなりました。

一方で、資格取得はゴールではなくスタート。

実践しない限り、生活は変わりません。以下に、私が感じたメリット/デメリットを整理します。

メリット|正しい情報を得られ迷いが減った

-

PFCバランスや運動の基礎を体系的に学べ、自己流の思い込みを手放せた。

-

「自分に合うか」を見極める判断軸(強度・量・頻度・継続性)ができ、習慣化しやすくなった。

-

情報の取捨選択がスムーズになり、小さく続ける計画(週2〜3回×15分など)を組みやすくなった。

デメリット|資格だけでは体は変わらない。実践が必須

-

学ぶだけでは変化しない。食事・運動・睡眠の行動に置き換えて初めて手応えが出る。

-

受験・教材には時間と費用がかかる。活かさないとコスパは下がる。

-

学んだ内容は更新が必要。固定観念にならないよう、現実の生活に合わせて調整が欠かせない。

私は取得後、週ごとの運動の“型”を決め、食事はタンパク質を先に確保するルールに。ようやく日常で活きる実感が持てました。

▶︎栄養の次は週4×15分の“型”。迷わず続ける土台に。 40〜50代女性が筋トレを無理なく続けるための週3〜4のメニュー例です。 結論:レッグプレス/ラットプルダウン/チェストプレスを各8〜12回×2〜3セット(合計30〜45分)。 重さ目安は「10回で少 ... 続きを見る

40〜50代女性向け|筋トレ初心者におすすめの1週間メニュー例

まとめ|ダイエット検定の学びを日常に活かす

ダイエット検定で得た知識は、私にとって長く使える“判断のものさし”になりました。理論に裏打ちされた視点があるだけで、日々の選択で迷いにくくなったのは大きな変化です。

最後に、学んで良かった点を3つにまとめます。

検定で得た知識は“長く使える土台”

ダイエット検定で身につくのは、流行に左右されにくい栄養学と運動理論の基礎です。

年齢を重ねても役立つ考え方として、食事設計やトレーニングの組み立てに生かしやすいと感じました。本やネットの情報を参照する際も、自分で見極める拠り所になるのが安心ポイントです。

特に40代以降の女性にとって心強い

40代以降は、筋肉量や活動量、体調の変化などが重なり、同じやり方では手応えに差が出やすくなります。

栄養バランスの整え方や筋力を保つための運動の考え方を理解しておくと、無理な制限に頼らず、日常で続けられる形に調整しやすくなります。私自身も、「知っているから落ち着いて選べる」という余裕が生まれました。

知識だけでなく“実践”とのセットが大切

知識は出発点です。日々の食事・運動・睡眠に落とし込んでこそ変化につながります。

私は、タンパク質を先に確保する食事の型や、週の運動スケジュールを決める等の小さな行動に置き換えたことで、ようやく手応えを感じられるようになりました。

※本記事は一般情報および筆者の体験談であり、医療的助言ではありません。体調に不安のある方は、無理をせず必要に応じて医療専門職へご相談ください。

※感じ方・結果には個人差があります。無理のない範囲で調整してください。

執筆:kaeco(ダイエット検定1級・2級/40〜50代向け筋トレ発信)

プロフィールはこちら